春末夏初那一向的凌晨,母亲总像个监工催我起床,“快、快,跟家元他们弄草籽去!”

我迷迷糊糊,揉了揉惺忪的眼睛,挽着竹篮装起镰刀,深一脚浅一脚地朝村西摸去。天还乌漆嘛黑的。村里传来一阵阵的鸡叫。营子和田野还笼罩在浓稠的雾霭中。

说是弄,其实就是偷,要不咋会起怎么早呢?田野里已有三三两两的人影。不用问,那都是弄草籽的。

一片沃野,红花草籽长得绿油油、嫩生生的,像铺着的绒毯。“刷、刷”,镰刀飞舞,我们头也不抬,几分钟就割够了满满一大篮子,然后,挽起飞奔回家,生怕被队里发现扣了工分。

晨曦里,露珠挂在尚未蓓蕾的红花草籽叶尖上,亮晶晶的。那些本应该是生产队用来沤肥的红花草籽却成了我家那些猪的美食。

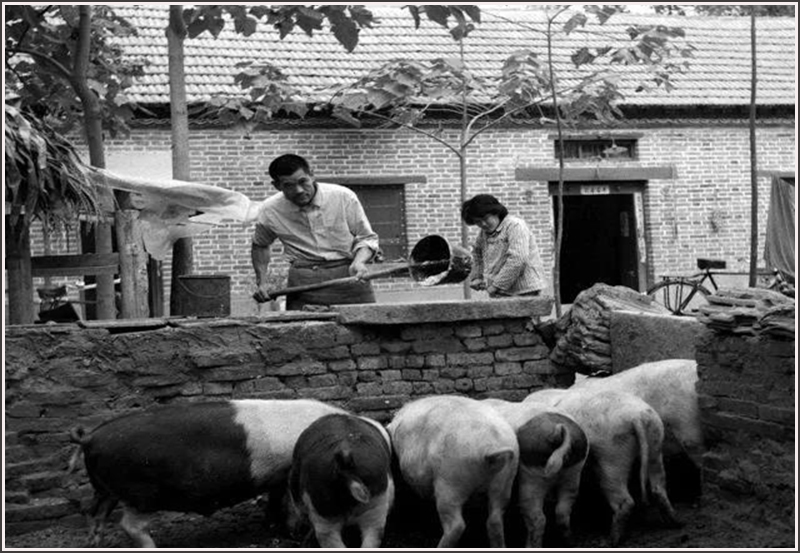

一九七几年的猪,是母亲的摇钱树,也寄托了我们一家人太多的希望。

一

一九七几年,“大呼隆”的年代。我们那里说起来是“两河夹一沟、一脚踏出油”的富庶之地,可人多田少,加之地势低洼,夏秋一遇连阴雨,到处一片汪洋。多数的年成,一个人360斤顶多420斤的口粮,还吃过“返销”。

很多的日子要靠“瓜带菜”打发,南瓜、红薯、萝卜成了餐桌上的标配和常客。虽没糟糕到饿死人,或一家人出门只有一条裤子可穿的地步,但一些家大口阔、不会操持的,一冬一春总闹饥荒。三不知儿会腆着脸端着葫芦瓢或油盐罐讨了东家借西家。一天只囫囵一顿饭,天一黑就卷缩到被窝里,又未实行计划生育,故而娃子就多得如同猫狗,一窝一坨的。正应了那句话,越穷越生,越生越穷。

在村里,如果谁不好生念书,家长就会指着鼻子骂:看你那榆木脑壳,早晚斗是个打牛后半头(务农)的。

那年月,动辄割资本主义尾巴,各家各户除了根据人口多少划分一块自留地,安个菜园,喂几只鸡以外,顶多再喂一两头猪。

记得有一年,我家喂不起猪,腊月间杀了一头猪交给国家一半自己仅吃了一半。而另有一年,交统购猪还闹出了笑话。我一想起那场面,就恼火。

为了早日完成任务,给家里尽可能地节约一点猪食,那段时间隔几天父亲就和伯伯站在猪圈外面估摸着猪的重量。看着猪基本达到上交标准了(120斤),早上用麸子掺萝卜煮一锅猛攻一阵子,直喂得圆滚滚的。父亲从队里借来一辆专门用来装猪的板车,喊来几个人把那猪“嗷、嗷”地塞了进去。父亲掌着把,我拉着牵绳,一溜小跑把猪往七、八里外的公社食品所拉去。

可到了那里,一过磅却差了二斤半。原来一路上那不争气的死猪拉过几泡屎尿,折了秤。从不抽烟的父亲,买了一盒香烟一个劲地上,脸上堆着笑,不停地说好话,把个教书先生的架子都掉在了地上。那个留着小分头、一个耳朵夹着一支烟的家伙,唬着脸,头摇得像个拨浪鼓。“不行!快拉走!我们收了交不上去,谁负责?”无奈,只好怏怏地拉回来,又喂了好几天才勉强像送瘟神似的交了上去。

二

村里大多数人家都养猪,一般养两头。一头交统购,一头杀年猪,而敢喂母猪的家户那是屈指可数。

我回想起那些往事,心里总有一些疑惑。按说,我们家在村里条件还算得上好的,父亲在外教书每月有二十多元的进项,母亲虽然踮着一双小脚,但也像绝大多数妇女一样干活挣着工分,大哥、姐姐、二哥先后回家务农,爷爷奶奶在伯父和我家吃派饭,就我和妹妹两张嘴吃闲饭,日子却过得紧巴巴的。

母亲一直盘算着要让全家的日子过得宽裕点,必须喂头母猪。她跟父亲掰着指头算了算:一个母猪一年可下两窝猪娃,一窝平均产10只,小猪喂到15斤左右,如果自己不留的话,可卖大几十块钱。那在一个棒劳力一天挣10个工分折算一两毛钱的年代,是很能抵挡一阵子的。

父亲是一个谨言慎行的人,打着破锣,“喂头母猪好是好,就是大人娃子要跟着遭孽,还怕生产队里找事啊!”

一向老实巴交的母亲抢白道,“吃苦总比没得吃的强吧,我一不偷二不抢,能给我咋的?!”

事实证明,母亲的眼光是独到的。因为她认定只要人勤快就饿不到肚子的道理。

在我印象里,我读小学高年级一直到高中一年级上学期,家里都喂着母猪。一般的人家,喂一两头肥猪都把人磨得够呛,而我家要喂头母猪一年再下两窝小猪娃到出栏,还要交统购、杀年猪,难以想象该是多么的熬煎。

那年春上,风还有点搔脸,柳塘里的水很刺骨,柳稍上才绽出一串串的鹅黄。周六的傍晚,父亲从学校回来背着一头小猪,黑色的,十几斤的样子。往猪圈里一丢,嗨!母猪给你们逮回来喽。

那以后,每次劁猪佬骑着“洋驴子”,吹着牛角号,打我家屋场台子前路过,看着我家那只日渐长大的小黑猪,都要停下来问一句,“那黑猪娃劁不劁?”没有人去理会他。

我不知道小奶猪咋就变成了大母猪。只知道往年买了小猪都要劁。劁猪佬摁住那小猪“嗷、嗷——”地直叫唤,在小猪的肚子上用小刀划开一个口子,掏出一坨粉红的东西割下来扔到房屋上去。不管是公的还是母的,就长成了克朗猪乃至大肥猪。

只到有一天,那母猪不好好吃不安生睡甚至翻过栅栏满村子乱窜。母亲说,八成是那死畜生在“跑花”呢!第二天,就让爷爷和我把那母猪赶往邻村王洲去“搭脚”。

那时候,我才十来岁,还没开窍。爷爷已六七十岁,肩膀上搭着一个大烟袋。我在前面牵,爷爷用根树棍在后面赶,那母猪根本不受约束,拼命地挣脱了脖子上的绳索,在乡道上、麦田窠里四处狂奔。爷孙俩慌作一团连忙追赶,只累得上气不接下气,上演了一出爷孙撵猪的大戏。

四、五里的路程费了九牛二虎之力才将那畜生连拉带拽地弄了去。被一个足有两三百斤、嘴里流着口水的大公猪“哼哧、哼哧”地爬了一阵子,才服服帖帖地跟着我们往回走。家元和香娃子总拿这事取笑我,我还莫名其妙的。后来才晓得那是母猪发情与公猪在交配呢。

三

喂猪最大的问题是饲料。在人都无法解决温饱的情况下,主要靠打野草。米糠和麸皮只能象征性地拌在野草里喂。哥姐出工了,妹妹尚小,母亲除了干活还要操持家务见天脚不落地,这就坑苦了才十二三岁的我。以至于我长了大半辈子,才一米六0的个头,勉强抵得上一头统购猪的重量。

每天放学一回家,我放下书包慌忙喝碗米茶,抓起两个馒头,挽起竹篮,拿起镰刀,边走边啃,直奔汉江大堤或者田间地头。有时候,为节省时间,就把淘篮带到学校里去,放学后直接到附近的田野里剜了猪草再回去,没少惹同学们笑话。

春雨过后,虽然青草长得格外肥嫩,绿莹莹、水灵灵的,可喂猪的野菜不像喂牛的草是成片的,而是一棵棵的、一窝窝的或是一丛丛的。有时,跑几个时辰还割不满一篮子,人早累得满头大汗。遇到春荒头上,大人早晨也喊我们起来先去割些猪草再去上学。那些猪们好像肚子总是空的,如果一顿不喂,就一刻不停地“哼、哼”。一会儿,猪槽给拱翻了;一会儿,猪圈的栅子门给扒开了;稍不留神,半人高的土墙也抵挡不住猪们的前滚翻。

有时候气急了,我抄起一把扫帚就是一通横扫,直把那些二师兄们撵得满圈乱窜。

有句农谚,见青打青就是不要猫儿眼睛。打猪草时,我们口口相传认识了很多的野草,如五月五、黄花苗、灰苋菜、牛尾巴蒿等等,也还因为那些猪们可能有鉴别哪些草能吃、哪些草不能吃的天性。即使我们误割了癞毒皮、猫儿眼或其他有毒的野草,它们也会自然地拱到一边。

有时候,我们要爬高上低捋一些比较嫩的构树叶、桑树叶、榆树叶。到稻谷田里去捞鸭鸭草、铜钱草,太阳就像一个大火球挂在半空,稻谷田里正如一个大蒸笼,上蒸下煮,汗流浃背,衣裤从来没有干过。每年,我们在门前的塘堰里养殖很多水白菜、水葫芦用来喂猪,可人接触那些水生物的根须之后手会发痒,钻心地疼。还要晒一些南瓜秧、构树叶,以备冬天填饱那些猪们的肚子。一年上头,春夏秋冬,我们成天挖空心思去张罗着各种各样的猪食料。

让我至今难忘的是捞水草。很多时候都是我一个人,茫茫四野,看不到一个人影。有时候,我会吓得毛骨悚然。蚂蟥叮、蚊子咬是常事。猛不丁从草丛里钻出一条蛇来,更让人胆战心惊。

但凡一个夏天过来,我的身上凡是暴露的地方,比如脑袋、胳膊和腿子,被太阳晒得黑不溜秋的,像头牯牛,尤其胳膊一年要蜕几层皮。

下秋了,水已冻得牙巴骨打颤,我还得到塘里、沟渠里和水库里捞水草。日复一日,忽冷忽热,一惊一乍,便落下了“打摆子”(疟疾)的病根。几乎每年都打几场,有时是隔一天一次,有时是一天一次,人烧得尽说胡话。冷起来又浑身发抖,盖几床被子都不滋事,整个人就像抽了筋似的,没有二两气力。

躺在床上,稍微清醒一点。心里就浮现着,水库镜面上倒映着一个少年挑着一担水草。岸芷汀兰,荷叶田田,波光粼粼,小鱼儿在水草间游弋……可是,哪有心情去欣赏这些美景呢?

而打猪草也有快乐的时候。那就是邀约几个伙伴在田野里边打猪草边天南海北地说古道今,嬉戏疯狂。实在累了,就躺在绿油油的庄稼窠里看蓝天上白云飘忽,听云雀在半空中鸣唱。每到这时,我像完全融入到了大自然,仿佛忘记了一切。

眼看着母猪的肚子一天天地大了起来,母亲让我给猪窝换得勤了,猪粪掏得更快了,哪怕是臭气熏天也在所不辞。那两天,母猪不停地将稻草往墙角落里堆积,母亲说:“这是母猪闹窝,要下猪娃喽。”

果不然,次日晚上10头粉红的小猪娃挤挤挨挨地卧在母猪的肚皮下一个劲地吸着奶。一个“垫窝”被挤在一旁吃不上奶,急得直哼唧,母亲就把别的小猪娃扒拉开让它吸着奶头。

母亲一动不动地眇着那些或纯白或白里带有黑点的胖乎乎的小猪娃,满是欣喜。

四

那年夏收刚过,父亲便对母亲说,“今年,无论如何也得杀头年猪还还人情,免得老是吃人家的。”就从出栏的猪娃中拣大的、壮的留了两头喂着。

大人忙种田,小娃望过年。我眼前无时不在憧憬着腊月杀年猪、喝血晃子汤的景象。而往往要把小猪喂养大也不易,特别是半大不小的克朗猪容易得猪瘟。那时,不知道是兽医技术差,还是那些猪们命薄,活蹦乱跳的,等发现病了,打着针,吃着药,可没几天就一命呜呼了。

呜呼了就呜呼了,我心里往往也好像没那么难受过。

那些猪们已长到三、五十斤甚至七、八十斤,丢了埋了多可惜,我们哪管母亲心疼不心疼,让大伯给死猪用开水汤了,刮了皮破了肚头蹄杂碎往茅缸里一扔,把肉清洗干净,剁巴剁巴,在锅里放上油盐佐料干炸一阵子,满屋子便弥漫出一种猪肉特有的香味儿。嚼在嘴里虽有一股子青霉素的苦味,但我们一个个吃得津津有味,嘴丫子流油。

有天傍晚下学后,我照例跑到几里外的石家滩剜了一淘篮猪草。当我拖着疲惫的双腿饥肠辘辘地回到家里,已是月上柳梢。进门一看全家老小正围着饭桌吃着热腾腾的炖钵炉。我心头的火呼地直冒,折身在屋檐下抓起一把土灰,撒到锅里扭头就跑。

母亲先是一愣,随手抓起一个棒槌,在房前屋后撵起我来。眼看母亲要逮住我,我便三把两把猴似的爬到了一棵树上,母亲在树下边喘着气边骂道:我看你个死东西,今天就别落屋了?趁她愤然离去的时候,我溜下树来。没想到她转身飞奔过来,一把薅住了我的领子,“梆、梆”就是两棒槌。我眼冒金星,头上立马鼓起了两个大包。

在我的印象中,那是母亲打我最狠的一次。她是在心疼被我糟蹋了的半锅肉片炖萝卜。

我暗暗地发誓再也不给她打猪草了。一天、两天……可一看到母亲忙碌的身影,满头的白发,还有那些饿得嗷嗷叫的大猪小崽们,我又提着淘篮不吭不嗯地出去了。

五

由于家境窘迫,直到我读小学四、五年级了,还穿着母亲纺织的那种靛青色的土布衣裤。一天下午,班上在湖边搞围湖造田,一个姓龚的女生不知怎么就当着大家的面拿我开涮起来:哟!孙玖子(我的小名)家里那么有钱,还穿毛蓝布衣裳?有的同学也跟着起哄,弄得我脸刷地一下红到了脖后跟儿。

晚上放学回到家里,我跟母亲死乞白赖地缠着要给我做细布衣裳。母亲说,“啥都想要,哪来的钱,拿嘴巴子给人家打呀?”我反问道,“卖猪娃的钱呢?”母亲怼了我一句,“你把颈脖子扎起来算了?”我赌起气来:“那就等我挑猪草喂猪娃卖了钱去扯布。”

第二天,我果真辍学在家,跟着大妈们去挑猪草了。父亲周末回来听说后,对母亲说:“是的,老大不小了,也该给他换身像样的衣服了。”母亲就领着我到大队双代店扯了两块细布。我记得很清楚,上衣是格子的,裤子是浅灰色的。拿到裁缝王大孃那里做了一套新衣,我才又去上了学。那是我长这么大第一次穿细布衣服。

每每望着猪们摇着尾巴“吧叽、吧叽”地吃食;看到乡邻来我家逮猪娃,母亲点着花花绿绿的票子时面带的笑容;想到过年能吃上几顿肉,穿上新衣裳的情景,吃过的那些苦、受过的那些累被我抛到了九霄云外。我的耳边时常响起母亲的那句话,“人只有老死病死的,没有累死的。”

1978年,我参加高考,由于底子太差而落榜。秋下,当有同学动员我去复读的时候,我心里不免打起了小鼓:家里这么困难,还要供我读上一年又一年,村里像我这么大的发小早都在家挣工分了。

母亲直叹气,一声又一声。父亲回来后,宽慰道:“去吧!怕啥?考不上举人考秀才,讨不到米有布袋。大不了少下一窝猪娃的。”

我复读去了。玩命地拼搏了一年,终于跳出了农门,拔腿去了古城襄阳上中专。再后来,母亲老了,抱上孙女了。分田到户了,家境日渐宽裕了。

一九七几年的猪们也远离我们而去了,留给我的只是一些日渐模糊的、苍凉而又坚强的背影,且一直是鞭策我砥砺前行的力量。

文、图由作者原文提供

作者: 孙俊,笔名樵夫,迄今为止,已在《汉水》《散文湖北》《当代作家》《金融作协》等报刊发表散文、小说百余篇。获得市级以上文学奖项若干。作品被收入多种文集。2000年出版小说散文集《遥远的汉堤》。与人合编“献给母亲”.散文卷《穿越世纪的风》。系湖北省作家协会会员,襄阳市散文学会理事,《首都文学》微刊作家顾问。

|